魔法陣とは構造の翻訳装置

魔法陣とは構造の翻訳装置

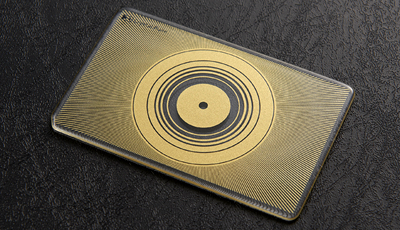

魔法陣は、構造を「かたち」として圧縮した装置です。

複雑で見えない関係や秩序を、ひと目で扱える形に変換します。

この視点から魔法陣を見てみると、それは単なるスピリチュアルな記号ではなく、

構造そのものを意志として扱うための実用的な図形であることが見えてきます。

魔法陣とは、「複雑な構造の本質を、人が扱える形で圧縮・単純化した“翻訳装置”」である。

この定義は、感覚的な説明ではなく、哲学的にも構造論的にも正当性があります。

まず、古代ギリシャの哲学者プラトンは、

感覚で捉えられる現象世界はすべて「イデア(本質的構造)の影」であると説きました。

図形とは、そうしたイデア的秩序をこの世界に投影する手段であり、まさに「翻訳行為」といえます。

魔法陣は、このイデア的構造を図形という形で現実に置くことで、

イデアを翻訳・圧縮した装置だと捉えることができます。

また、近代以降の構造主義や記号論、

たとえばソシュール、レヴィ=ストロースといった学者たちは、

文化や意味が「構造」によって成り立つことを明らかにしました。

彼らの視点から見ると、図形は見えない関係性や構造を可視化し、

意味を伝達・操作可能にする媒体です。

魔法陣はまさにこの「構造の可視的記号化」にあたり、

意味の転送装置として極めて妥当な機能を持っています。

さらに、20世紀の哲学者ハイデガーは

「言葉は存在の家である」と述べましたが、これは図形にも拡張できます。

図形とは、存在の構造を宿らせる「かたちの家」であり、世界を思考するための空間です。

同じくメルロ=ポンティの現象学では、

「私たちが見る“かたち”には、すでに意味が宿っている」とされており、

図形は単なる視覚情報ではなく、「構造の知覚的翻訳」として機能していると解釈されます。

つまり、魔法陣が構造を「図形」というかたちで提示することには、

存在論的・知覚論的にも十分な意味があるということです。

※プラトン:古代ギリシャの哲学者。イデア論を提唱し、西洋哲学の礎を築いた。

※ソシュール:近代言語学の父とされるスイスの言語学者。記号論の基礎を築いた。

※レヴィ=ストロース:フランスの文化人類学者。構造主義を用いて神話や文化を分析した。

※ハイデガー:ドイツの哲学者。存在論を主題とし、「存在とは何か」を問い直した。

※メルロ=ポンティ:フランスの哲学者。知覚の現象学を通じて身体性と空間性を重視した。

» 続きを読む

未分化の場と「問い」の起点

未分化の場と「問い」の起点

魔法陣とは構造の翻訳装置

魔法陣とは構造の翻訳装置